地図の雑学|外堀通り(東京都)~登記所備付地図から探る江戸城外堀の痕跡~

2025年03月28日配信

MAPPLE法務局地図ビューアで見つけた気になる筆

マップルラボで公開している MAPPLE 法務局地図ビューア。全国の登記所備付地図データをマップルのベクトルタイル上に地図展開し、筆(土地)情報や形状を確認することができます。今回、MAPPLE 法務局地図ビューア(地図)を使って全国で見つけた気になる筆とその土地にまつわる話を紹介します。

◆No.68 外堀通り(東京都)

~登記所備付地図から探る江戸城外堀の痕跡~

東京都心を走る外堀通りは桜の名所として知られています。春になると堀に沿って桜が咲き乱れます。水面に映る桜は美しく、多くの人が訪れます。外堀通りは江戸城の防御の要となる堀が名の由来になっています。実は外堀通りの登記所備付地図のポリゴンには江戸城の外堀であった痕跡を見つけることができます。

桜の名所として知られている外堀の桜

国会議事堂の近くにある日枝神社前の外堀通りを地図で見ると、「水」と設定されたポリゴンを確認することができます。外堀通りは道路ですが、ここの登記所備付地図のポリゴンには「水」と設定されています。実はこの道路上のポリゴンこそが、江戸城の外堀であった痕跡です。

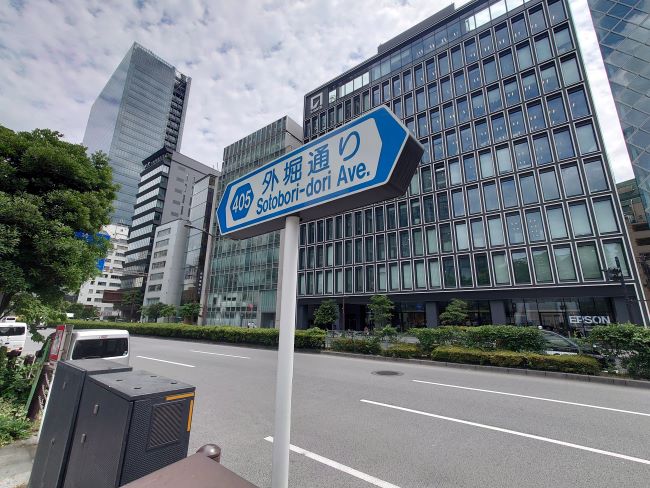

外堀通り

江戸城の堀は、徳川家康が関東に移封されたことをきっかけに、江戸城を中心とした本格的な街づくりの一環として築かれました。江戸城の周囲には渦巻き状に堀が張り巡らされており、堀の延伸とともに町域も拡大し、これが現在の大都市・東京の基礎となりました。

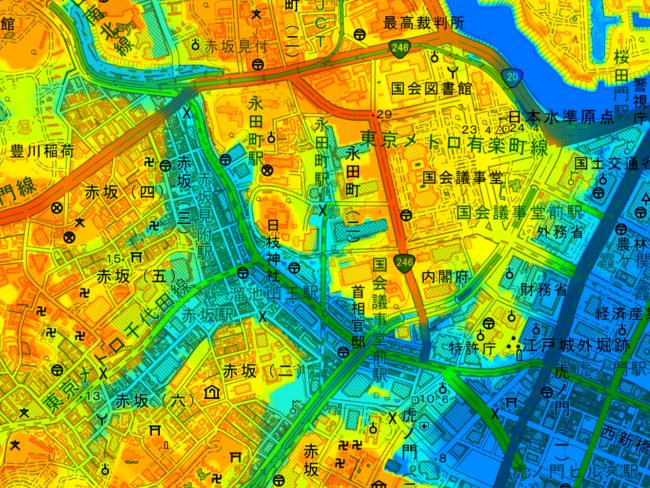

中央の水色の部分が「水」のポリゴン

江戸城は、巨大な城郭を誇りました。特に、渦巻き状に造られた外堀は、現在の神田、虎ノ門、永田町、四ツ谷、飯田橋、お茶の水、そして隅田川に至る長大なものでした。現在、外堀が見られるのは、市ヶ谷やお茶の水(神田川)、弁慶堀などごく一部となっています。多くの外堀は埋め立てられ、道路やグラウンドへと姿を変えて利用されています。「水」のポリゴンがある日枝神社前の外堀通りも、江戸時代の初めに虎ノ門に築かれた堰によって誕生した溜池と呼ばれた人工池であり、江戸城の外堀の一部を形成していました。

改めて地図で登記所備付地図データを確認すると「水」のポリゴンは赤坂見附から日枝神社前を通り、溜池山王駅まで延びています。この場所が外堀であったことは、1872年(明治5年)に赤坂溜池で渡船の許可が下りたという記録からもわかります。ポリゴンのある場所を段彩(標高を色で表したもの。青色が低地、赤色が高地)で表すと、「水」のポリゴンがある場所は谷に位置し、低い土地であることがわかります。

谷(中央の青色)が外堀通り

外堀通りに点在する史跡からも、外堀の痕跡を見つけることができます。虎ノ門駅には、外堀の水面があった場所を示す印があり、駅前の官公庁には地下展示室が設置され、江戸城外堀跡を見学することができます。また、付近には溜池櫓台の石垣跡や石碑など、外堀の痕跡が点在しています。さらに、地名にも外堀の存在を示す痕跡が残されています。赤坂見附の「見附」は、江戸城を守る見張りの兵を配置した施設を指し、外堀に沿って配置されていました。このような「見附」という地名は、四谷見附や市谷見附など外堀に沿ってみることができます。

地下展示室から見る江戸城外堀跡

現在、外堀の多くは埋め立てられ、日枝神社前のように道路などに利用されています。しかし、登記所備付地図のポリゴンには水を湛えていた堀があった痕跡が残されており、ポリゴンに沿って現地を訪ねて見ると、地形や点在する史跡から江戸城の外堀があったことを実感することができます。

出典:

国土地理院ウェブサイト「地理院地図(電子国土Web)データ」(国土地理院)をもとに加工して作成

「登記所備付データ」(法務省)を加工して作成

「地図の雑学」

「地図の雑学」は地図技術者・地図編集者が「地図の制作にまつわる話」や「地図を使った楽しみ方」を紹介するコーナーです。

> 「三春滝桜」で有名な桜の名所についての記事はこちら

> 日本を代表する桜の名所「上野恩賜公園」についての記事はこちら

> これまでの記事一覧はこちら