MAPPLE法務局地図ビューアで見つけた気になる筆

マップルラボで公開している MAPPLE 法務局地図ビューア。全国の登記所備付地図データをマップルのベクトルタイル上に地図展開し、筆(土地)情報や形状を確認することができます。今回、MAPPLE 法務局地図ビューア(地図)を使って全国で見つけた気になる筆とその土地にまつわる話を紹介します。

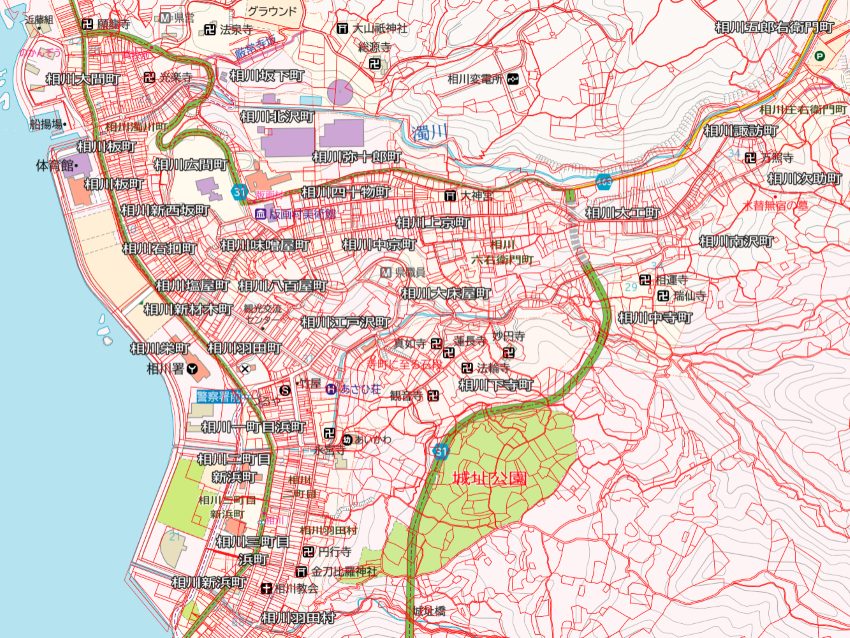

◆No.29 佐渡・相川(新潟県)~筆から佐渡金山で栄えた町の変遷が見えてくる~

日本海に浮かぶ佐渡島は、朱鷺(とき)と金山の島として知られています。佐渡市のトキの森公園では、個体数が少ない朱鷺の飼育や繁殖を行っているだけでなく、資料館や実際に朱鷺の姿を見ることができます。また、佐渡市相川にある金山は、佐渡金山と呼ばれ、日本最大の金銀山と呼ばれる時期もあったほど古くから金・銀の産出が盛んでした。

佐渡金山がある相川を地図で見ると、海岸沿いや、海岸から段丘を登り金山に向かう道に沿って、短冊状の筆(土地)を見ることができます。間口が狭く細長い短冊状の筆(土地)は、宿場町や城下町など、明治時代よりも前から発展してきた町で見られる特徴です。相川では、海から金山へ向かう段丘上の地区は上町、海沿いの地区は下町と呼ばれ、それぞれで歴史を感じられる景観が見られます。

佐渡金山の始まりは1601年(慶長6年)と伝わっています。江戸時代には幕府直轄の天領になり、幕府の財政を支えました。明治時代には官営佐渡鉱山として機械化・近代化が図られ、日本最大の金銀山として拡大発展しましたが、1989年(平成元年)に資源枯渇により、その歴史に幕を閉じました。

相川では、鉱脈が発見されると江戸時代には鉱山開発が進み、上町では佐渡金山から海へ向かって短冊状に地割りされた鉱山町が形成されました。また、下町でも町立てが行われ、2つの町を繋ぐ坂道や石段が整備されました。

また、相川は廻船業も盛んになり、下町には廻船問屋が立ち並びました。筆(土地)にはこれらの特徴が良く表されており、鉱山で栄えた時代から廻船業で栄えた時代まで、町における歴史の変遷を見て取ることができます。

出典:「登記所備付データ」(法務省)を加工して作成

「地図の雑学」

「地図の雑学」は地図技術者・地図編集者が「地図の制作にまつわる話」や「地図を使った楽しみ方」を紹介するコーナーです。

> これまでの記事一覧はこちら

-1.jpg)