MAPPLE法務局地図ビューアで見つけた気になる筆

マップルラボで公開している MAPPLE 法務局地図ビューア。全国の登記所備付地図データをマップルのベクトルタイル上に地図展開し、筆(土地)情報や形状を確認することができます。今回、MAPPLE 法務局地図ビューア(地図)を使って全国で見つけた気になる筆とその土地にまつわる話を紹介します。

◆No.23 秋吉台(山口県)~カルスト台地でみられるドリーネの筆~

山口県美祢市にある「秋吉台」は日本最大級の広さを誇るカルスト台地です。カルスト台地は、海でできたサンゴ礁が石灰化し堆積を繰り返しながら陸地化した後、風雨によって石灰岩が溶け、長い年月をかけて作り出された地形です。

カルスト台地である秋吉台は 1964 年(昭和 39 年)に特別天然記念物に指定されています。秋吉台では白い岩肌が露出した石灰岩を各所で見ることができ、一帯にはカルスト台地特有の景観が広がっています。また、秋吉台の地下には鍾乳洞「秋芳洞」が形成され、その大きさは東洋屈指を誇っています。

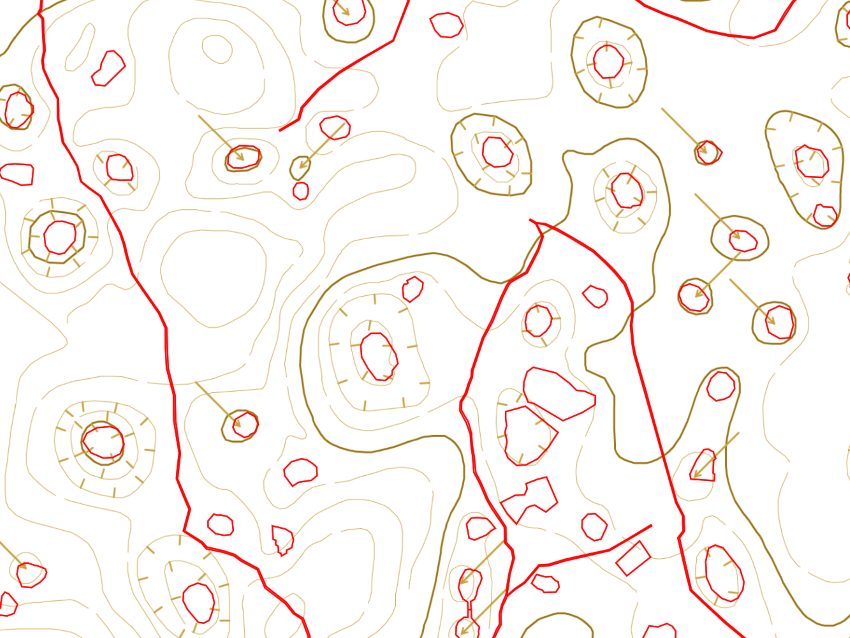

秋吉台ではカルスト台地ならではの筆(土地)を見ることができます。地図で秋吉台周辺を見ると、歪んだ円など、楕円形の筆(土地)が点在していることが分かります。地形図と合わせてみると、筆(土地)は外周が盛り上がり、真ん中が窪んでいる地形と合致しています。この窪地はドリーネと呼ばれる地形で、筆(土地)はこのドリーネの形に合わせて設定されています。

ドリーネは、カルスト台地で見られる地面がすり鉢状にへこんで出来た窪地のことです。カルスト地形はサンゴ礁が化石化して隆起した地形のため石灰岩が多く、地表を流れた水が石灰岩の割れ目から地下へ流れ込み、溶食作用によって鍾乳洞が形成されます。その鍾乳洞が出来る過程で、陥没してできた穴をドリーネと呼んでいます。

それではなぜ、ドリーネの形に合わせて筆(土地)が設定されているのか。その謎を解く鍵は、この地で生活していた人々の暮らしと関係があるようです。ドリーネの底では古い時代から農作物の栽培が行われていたようで、今ではこれらの畑はドリーネ畑(窪畑)と呼ばれています。

ドリーネ畑には、カルスト台地特有の石灰岩が雨水に溶けてできた炭酸カルシウムを含んだ粘土質の赤土があり、ご当地野菜として盛んに栽培されている「美東ごぼう」づくりに適した肥沃な土壌となっています。ドリーネ畑はドリーネの特徴と自然地形を最大限に生かした畑と言えます。

ドリーネに筆(土地)がある理由は、ドリーネが古くから畑として利用されていたことで、土地の所有権が発生し、それらが登記されたことでドリーネの形状と同じ筆(土地)が誕生したのではないかと考えられます。秋吉台で見られるドリーネの筆(土地)とはドリーネの特徴と自然地形を上手く利用した人々が生んだ結果なのかもしれません。

出典:

国土地理院ウェブサイト「地理院地図(電子国土 Web)データ」(国土地理

院)をもとに加工して作成

国土地理院撮影の空中写真(2020 年撮影)

「登記所備付データ」(法務省)を加工して作成

「地図の雑学」

「地図の雑学」は地図技術者・地図編集者が「地図の制作にまつわる話」や「地図を使った楽しみ方」を紹介するコーナーです。

> これまでの記事一覧はこちら

-3.jpg)

.jpg)